皆さんのお子さんは、「おままごと」していますか?

うちの子どもたちは二人ともおままごとが大好きで、

「今日はサラダをつくったの!ママの苦手なトマト入ってるけど、頑張って食べてね!」

「今日はぼくが夜ごはん作っといたよ!」

なんてことをよく言ってくれています(笑)。

そんな姿を見ていると、「おままごとって、本当にいろんな力が育つ遊びなんだな〜」とつくづく感じます。

みーちゃん

みーちゃんでも、大きなキッチンセットやたくさんのおもちゃの食材をそろえるのは、お金もかかるし、場所もとるし、大変だよね…

そんなときは、“おままごとの絵本”がおすすめだよ!

本を買うお金はかかるけど、コンパクトで場所をとらずに、長く楽しめるのがいいね!

今回はそんな「おままごと絵本」のメリットとデメリットを整理しつつ、おままごとが大好きな子にぴったりの絵本をご紹介していきます。

また、最後には、つくってあそべる“おままごと工作”も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

おままごととは?何歳から始まるの?

まずは、そもそも「おままごと」とは何か?についてご紹介します。

「おままごと」は、ごっこ遊び(見立て遊び、象徴遊び)の一種で、子どもが「ママ役」「パパ役」などの役割を演じながら遊ぶものです。

もともとは「まま=ご飯」という意味がありましたが、実際には食事だけでなく、家庭内外の様々なシーンをまねして楽しむ遊び全般を指します。

発達心理学の書籍を確認すると、

感覚運動期(0~2歳)の終わりごろから、その場にいないモデルのまねをする延滞模倣や、ある事物を別の事物(もの、イメージ、ことばなど)に置き換えて表現する象徴機能が発達してくることから、ごっこ遊び(見立て遊び、象徴遊び)が頻繁にみられるようになります。

引用:繁多進 監修、向田久美子、石井正子 編著「新 乳幼児発達心理学 -もっと子どもがわかる 好きになる」p36

とありますので、2〜3歳頃から「おままごと」で遊ぶようになる子が多いと思われます。

また、「おままごと」をすることで、

このように、「おままごと」は社会を生き抜く上で大切な力を育てるのにぴったりの遊びなんです!

おままごと絵本とは?メリット・デメリットを紹介

「おままごと」が子どもの発育の上で、とても大切な遊びであることが分かったところで、

ここからは、おままごと絵本についてふれていきたいと思います!

おままごと絵本って何?

おままごと絵本とは、料理や食事、家庭のやりとりなどをテーマにした絵本で、子どもがまるでおままごとをしているかのように楽しめるものです。

しかけがついていたり、リアルな調理の手順が描かれていることも多く、遊びながら自然と生活の知識や言葉が身につくのが特徴です。

大人でも料理本を読んでいると、

「こういう食べ方もあるのか!今度作ってみよう!」

「こうやって作ると簡単に作れるのか!」

など、実際の生活に活かせる学びがありますよね?

おままごと絵本も同じで、実際に「おままごと」をする年齢だからこそ、おままごと絵本も活用することで、さらに色々な力が育つんです!

おままごと絵本のことが分かってきたところで、さらにメリット・デメリットも見ていきましょう。

おままごと絵本のメリット

絵本から知識やアイデアを得ることができる

おままごと絵本では、料理の手順や使う道具、食材の名前などをストーリーの中で自然と学べます。

「これ作ってみたい!」「こんな風にやってみたい!」と興味の幅が広がり、実際の遊びや生活にもつながるヒントが満載です。

おままごとが苦手な親御さんでも一緒に楽しめる

「おままごとの相手、ちょっと苦手…」というママやパパも、絵本なら読むだけで気軽に参加できます。

読み聞かせを通して、会話が自然と生まれるので、親子のコミュニケーションのきっかけにもなります。

お出かけにも持っていける

キッチンセットはかさばりますが、絵本なら軽くて持ち運びも簡単。

病院の待ち時間や電車の中でも“おままごと気分”が楽しめます。

おままごと絵本のデメリット

身体を使った体験が難しい

絵本では、実際にスプーンを握ったり、食材を切ったりといった手先を使ったリアルな体験は難しいです。

微細運動や身体を使った遊びとのバランスが大切です。

自分で創造する余白が少ない

絵本はあらかじめストーリーが決まっているため、自分なりの物語を作る余地は少なめ。

自由なごっこ遊びのきっかけとして使い、そこから世界を広げる工夫があると◎。

他者との“やりとり”が限定される

実際のおままごとは「いらっしゃいませ」「どうぞ」などの会話のやりとりが育ちますが、絵本では一人で完結しやすい側面も。

親子で会話をしながら読むことで、やりとりの力も補えます。

“おままごと絵本”を読むことで、「おままごと」の遊びの幅が広がりそうだね!

おままごと絵本の紹介

オススメのおままごと絵本を3つ紹介したいと思います。

実際に料理をしている気分になれる絵本だったり、お野菜が嫌いな子でも興味がもてるような絵本もあるので、ぜひ参考にしてみてください。

アンパンマンのおままごと絵本

子どもたちに大人気のアンパンマンと一緒にお料理できるしかけ絵本。

パンケーキを混ぜたり、じゃがいもの皮をむいたり、本当に料理しているようなリアルな仕掛けが魅力です。

カレーやお弁当など子どもに人気のメニューが登場し、うちの子たちも「もう一回読んで!」と何度もリクエストしてくれました。

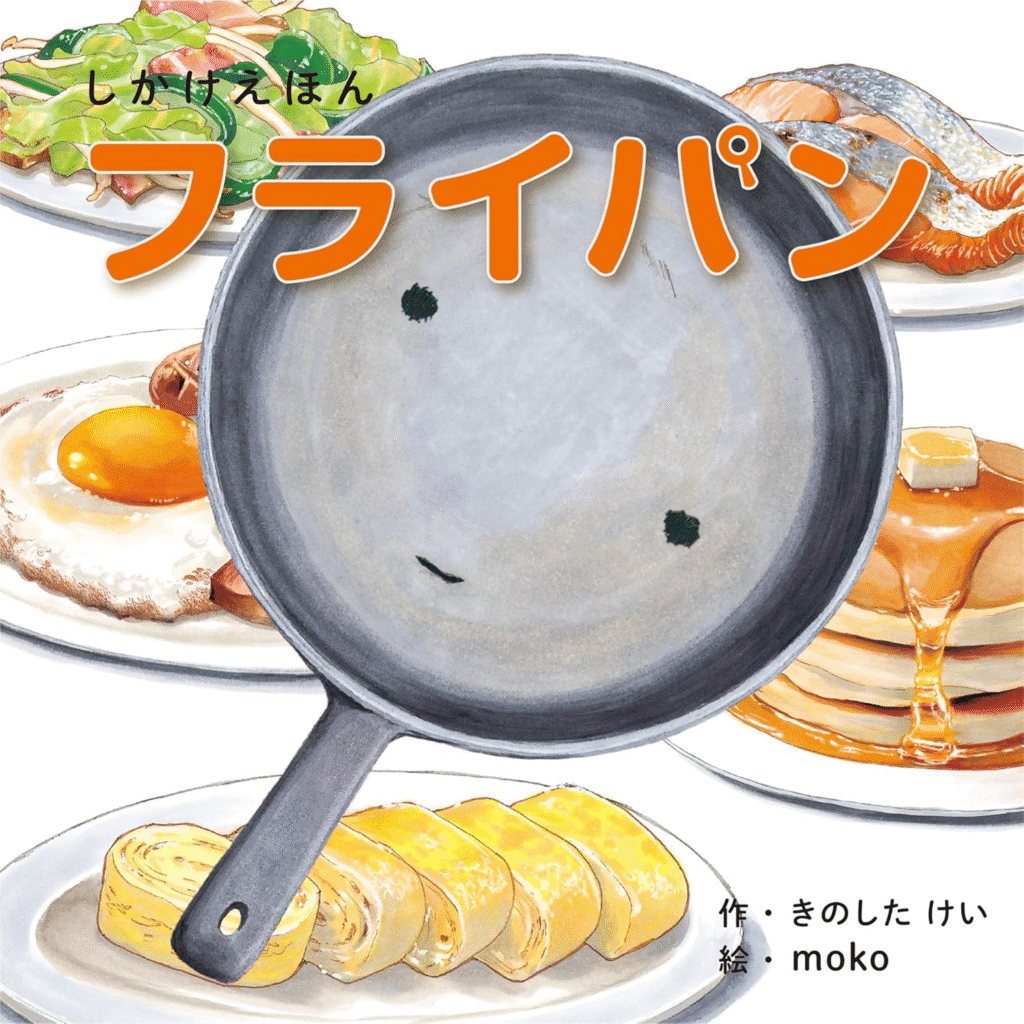

コクヨのしかけ絵本

「ざくっ」「とんとんとん」など、オノマトペがたっぷり使われていて読んでいて楽しいしかけ絵本。

キャベツの千切り場面では「トントントン…」が何十回も続き、本当に切っている気分に!

レタスやトマトの断面もリアルで、思わず食べたくなるほどおいしそうな描写が印象的。

息子はこの本を“レシピがわり”にして、実際にサラダを作っていました。

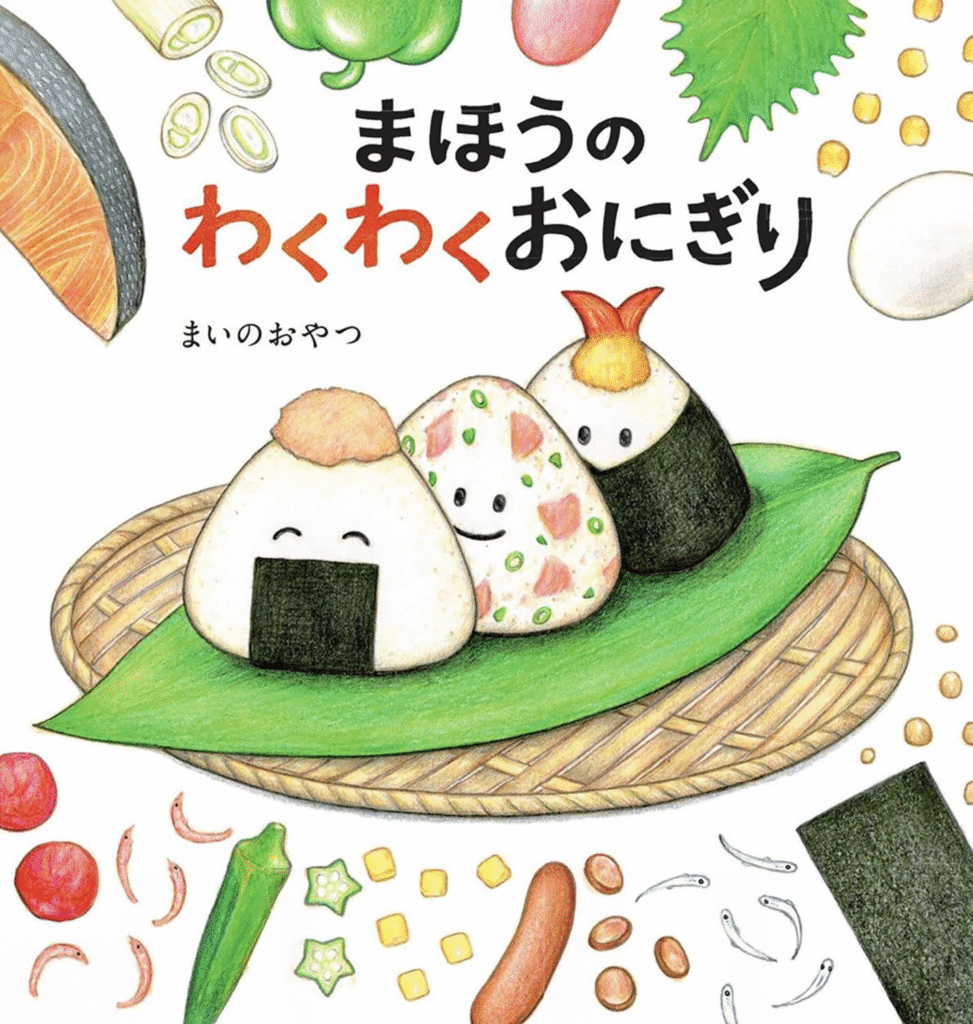

まいのおやつさん絵本

優しいタッチの色鉛筆風イラストで描かれた、お野菜やおにぎりたちが主人公の絵本シリーズ。

登場する料理にはかわいいお顔が描かれていて、野菜嫌いのお子さんでも親しみを持ちやすいはず。

落ち着いた雰囲気の中でストーリー仕立てで楽しめるので、食育の入り口にもぴったりです。

おままごと工作の紹介

もし絵本に加えて「作る遊び」も取り入れたい方には、ハサミで切ってのりで貼って作れる“おままごと工作”もおすすめです。

紙で作るナポリタンやサンドイッチ、アイスクリームなど、手を動かして完成させる達成感も味わえるので、絵本とはまた違った魅力があります。

親子で一緒に工作すれば、「つくる」「あそぶ」のどちらも楽しめる時間になりますよ。

おわりに

おままごと絵本のメリット・デメリットや、おすすめの絵本をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

おままごと絵本は、遊びと学びをバランスよく取り入れられる育ちのツールです。

「遊びの中での学び」を大切にしたい今、絵本は忙しい毎日の中でも取り入れやすく、子どもたちの想像力や興味を広げてくれる存在です。

もちろん、絵本だけですべてがまかなえるわけではありません。

でも、「こんな風に遊べるんだ」「こういう風に関わればいいんだ」と、親にとってのヒントになることもたくさんあります。

ぜひ、気になった絵本をお子さんと一緒に楽しんでみてくださいね^^

コメント