前回↓に引き続き、マイコンArduinoを使って信号機(続き)を作っていこうと思います!

やらなきゃいけないことの整理

最終的には、トミカの信号機↓のような形式にして、トミカの車たちと一緒に遊べるようにしたい!🚙

そう考えると、まだ以下のことをする必要があります✊

- PC駆動から電池駆動にする

- むき出しのArduino(マイコン)を保護する

- ブレッドボードの信号機から、本物っぽい見た目の信号機に作り替える

この記事では、1と2を紹介していきます。

PC駆動から電池駆動にする

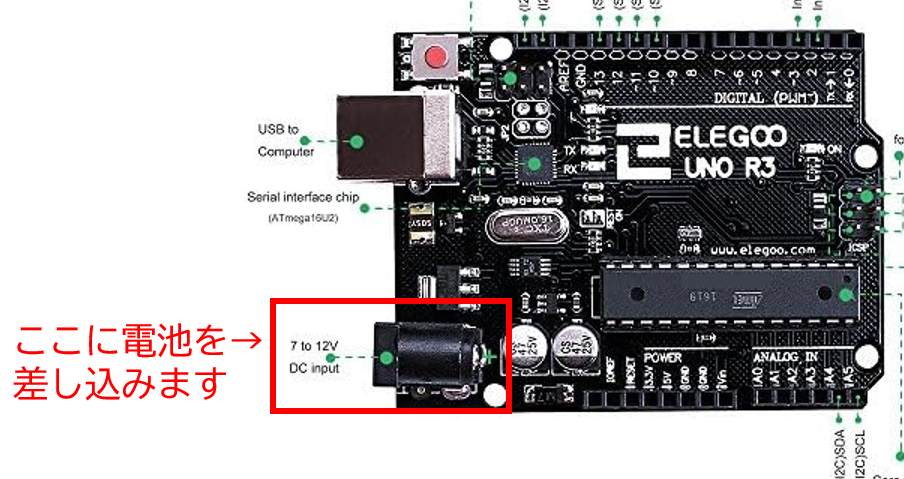

ArduinoにはDCプラグがあるので、そこに電池を接続するだけで完了です!

が、1つ注意点があります。

それは、DCジャックからの入力電圧(推奨)は+7~+12V、ということです。

みーちゃん

みーちゃんそれって、どういうこと??単3電池とかじゃダメなの??

入力電圧以下だと、動作が安定しなかったり、作ったはいいがLEDが光らない!といったことになりかねません。

なので、最低でも7Vは確保したいところ。

ですが、ご家庭によくある単3電池や単4電池の電圧は、1本1.5Vです。

例えば単3電池を直列に4本つないだとしても、1.5V×4=6.0Vなので推奨電圧まで届きません。

単3電池を5本以上直列につなげばよいですが、それって結構かさばりますよね・・・

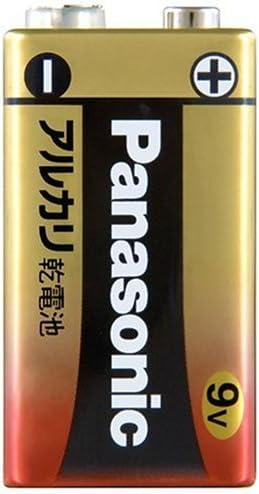

ですので、今回は以下のような9V型アルカリ乾電池を使用します。

ちなみに、Part1で紹介したスターターキットを購入された場合は、キットの中に9V電池が入っていますので、別途購入する必要はありません👌

あとは、この9V電池をArduinoのDCジャックに繋げるだけですが、

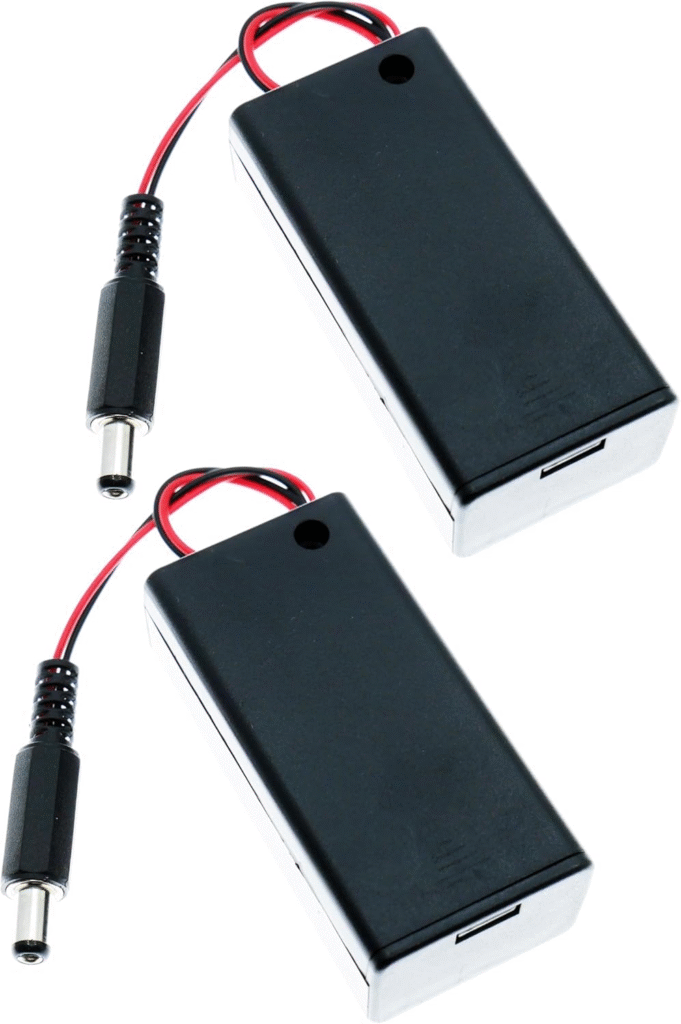

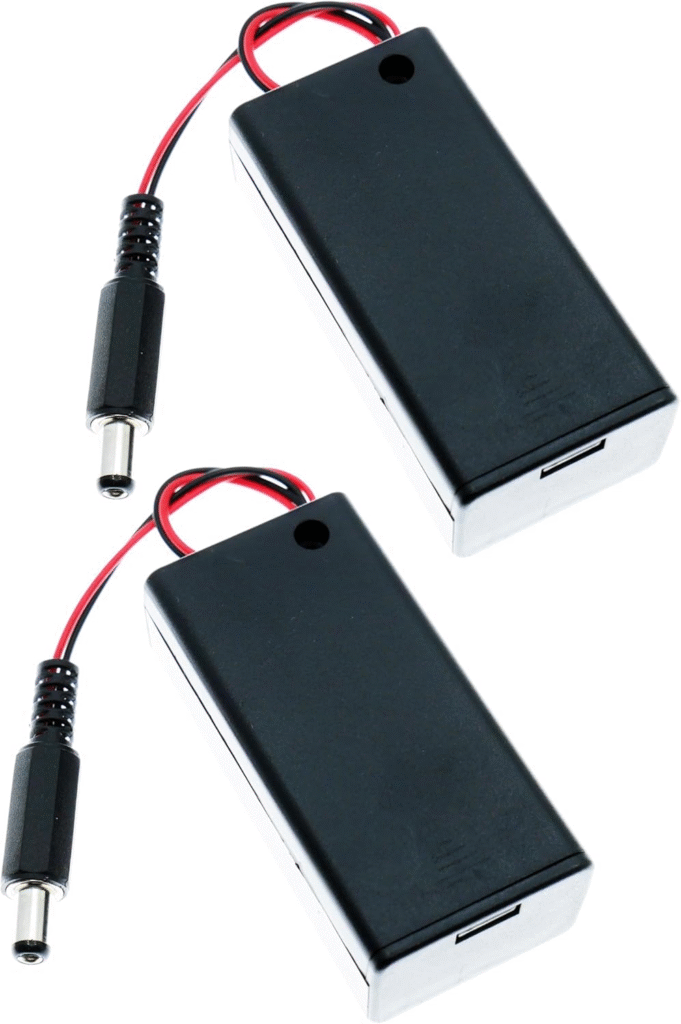

「できれば、子どもが簡単に電源ON/OFFできるようにしたい!」ということで、スイッチ付きの電池ボックスを購入しました↓

これで、PC駆動から電池駆動に変更完了です!

むき出しのArduino(マイコン)を保護する

基板むき出しって怖くないですか?(笑)

私はめっちゃ怖くて、Part1の時から恐る恐るArduino触ってました(笑)

子どもが安全に手に取って遊べるようにするためにも、マイコンの保護は必須です!

と言うわけで、私はこちらのアクリルケースを購入しました。

おわりに

今回は、

- PC駆動から電池駆動にする

- むき出しのArduino(マイコン)を保護する

の方法をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

信号機を自作したい!電子工作やってみたい!という方の参考に少しでもなれば嬉しいです^^

あとは「ブレッドボードの信号機から、本物っぽい見た目の信号機に作り替える」が出来たら完成ですね!

(ここが正念場ですね・・・)

コメント